Bringt 5G eine Revolution oder ist es ein Hype?

Wenn man in den Medien von 5G liest oder Politiker darüber sprechen hört, scheint es, als hätte man die Wunderwaffe gegen alle Probleme des mobilen Datenbedarfs gefunden. Nun baut man noch die entsprechenden Antennen auf – und schon surfen wir immer und überall mit Highspeed. Oft sind solche Träume aber zu schön, um wahr zu sein. Und so ist es auch bei 5G.

Im Marketing klingt alles wunderbar – da ist oft von Datenraten über 10 Gbit/s die Rede. Aber auch 5G ist letztlich nur ein Funkstandard, der auf bestimmten Frequenzen arbeitet. Und wie alle anderen drahtlosen Technologien ist auch er an physikalische Grenzen und typische Probleme gebunden.

Geschichte und Entwicklung

LTE (Long Term Evolution) ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu zuverlässigen und leistungsfähigen Netzwerk- und WLAN-Lösungen. Die Entwicklung von LTE begann offiziell bereits im November 2004. Ziel war es, eine Mobilfunktechnologie zu entwickeln, die höhere Datenübertragungsraten und geringere Latenzzeiten als bisherige Standards wie GSM und UMTS ermöglicht. Durch den Einsatz innovativer Technologien konnten diese Ziele erfolgreich umgesetzt werden.

Die technischen Spezifikationen für LTE wurden im Dezember 2008 fertiggestellt und bereits am 14. Dezember 2009 wurden die ersten LTE-Netze in Oslo und Stockholm in Betrieb genommen.

Reichweite vs. Geschwindigkeit

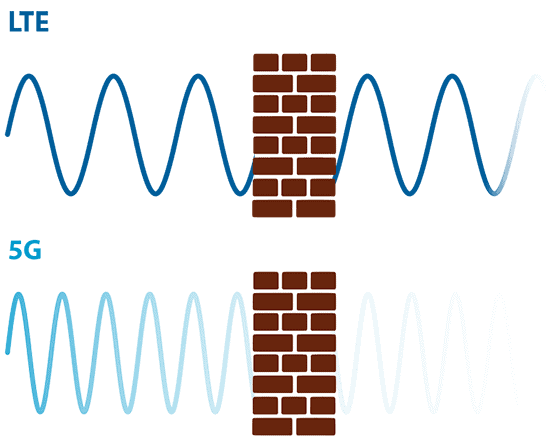

Der Vorteil von 5G ist, dass durch die höhere Frequenz des Signals (über 6 GHz) auch höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzen möglich sind. Die 5G-Technik stellt eine Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards LTE dar und spielt eine entscheidende Rolle für die zukünftige Mobilfunktechnologie, da sie bereits in bestehenden LTE-Netzen implementiert ist. Damit stößt man aber auch auf ein altes Problem bei der drahtlosen Übertragung von Informationen: Die Reichweite nimmt ab, je höher die Frequenz ist. Dazu ist die sogenannte Dämpfung (z. B. wenn das Signal durch Mauern geht) bei hohen Frequenzen deutlich dramatischer.

Mehr Reichweite mit Beamforming

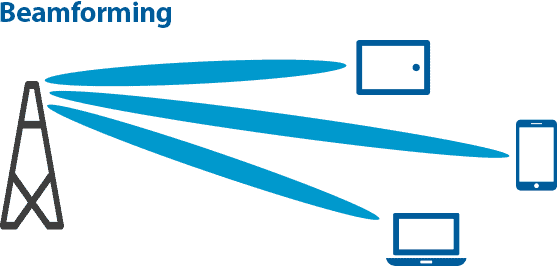

Bei bisherigen Standards strahlen Sendemasten das Signal einfach in alle Richtungen ab. Befindet man sich in der Sende-Reichweite eines Mastes, kann man eine Verbindung herstellen. Mit dieser Methode wäre die Reichweite bei 5G auf ca. 500 m begrenzt. Man kann sich vorstellen, wie viele Masten man für eine Vollabdeckung aufstellen müsste. Stattdessen hat man sich dazu entschieden, eine Methode anzuwenden, die eigentlich nicht neu ist: ein gerichtetes Signal.

Statt also die gesamte Energie der Antenne einfach in alle Richtungen abzustrahlen, bündelt man die Energie und richtet sie in einem Sendekegel auf den Empfänger. Man kann sich das in etwas so vorstellen, wie den Lichtkegel einer Taschenlampe. An einem Punkt ist er sehr hell, aber drumherum bleibt es dunkel. Das Besondere beim 5G Beamforming ist jedoch, dass dieser Sendekegel beweglich ist und die Objekte “verfolgt” – schließlich reden wir hier über Mobilfunk mit beweglichen Geräten.

5G-Netzwerke bieten viele Vorteile, sind jedoch nicht automatisch schneller als LTE. Aktuelle 5G-Netzwerke sind oft nur in Gebieten verfügbar, die bereits mit LTE ausgestattet sind, wodurch die Geschwindigkeitsunterschiede in vielen Regionen minimal sein können.

Damit ist es möglich, auch mit 5G eine Reichweite zu erzielen, die einen praxisnahen Einsatz überhaupt ermöglicht. Doch auch damit bleibt das Problem bestehen, dass das 5G-Signal Hindernisse schwer durchdringen kann. In der Praxis bedeutet das, dass es in geschlossenen Räumen möglicherweise keinen Empfang gibt, während man direkt vor der Tür noch eine Verbindung bekommt.

Network Slicing: virtuelle Netze für besseres QoS

Neben dem Beamforming gibt es noch weitere Ansätze, um eine höhere Reichweite und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Über das sogenannte „Network Slicing“ kann der Traffic, z. B. je nach Datentyp, unterschieden werden. Damit ist es möglich, bestimmte Nutzer, Geräte oder Anwendungen in bestimmte Gruppen zu segmentieren, virtuellen Netzen mit einer bestimmten QoS-Konfiguration zuzuordnen.

Vereinfacht gesagt: Es gibt unterschiedliche virtuelle Netze für bestimmte Anforderungen. Geräte mit einer ähnlichen Anforderung kommen dann gemeinsam in das dafür optimierte, virtuelle Netz. Überdies kommen auch Technologien wie MIMO (Multi Input Multi Output) zum Einsatz, die mehrere Antennen zum Übertragen des Signals nutzen.

Die Physik kann man nicht austricksen

Insgesamt kann man sagen, dass man versucht, die Probleme, die durch physikalische Grenzen entstehen, abzumildern. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch. Allerdings bleibt das Grundproblem bestehen: Wenn sich die Dichte der Mobilfunk-Sender nicht dramatisch erhöht, kann 5G seine Vorteile nicht ausspielen – und das ist, neben den ohnehin teuren Funk-Lizenzen, ein weiterer, erheblicher Kostenfaktor für die Mobilfunkanbieter. Das LTE-Netz spielt hierbei eine wichtige Rolle, da es weiterhin parallel zu 5G existiert und eine flächendeckende mobile Datenverbindung sicherstellt. Die Technologie ist damit vor allem prädestiniert für überschaubare Areale wie z. B. industrielle Fertigungsstätten, Fußballstadien oder bestimmte Areale in Großstädten. Erste Tests in der freien Wildbahn waren bisher eher ernüchternd, da das 4G-Netz nur minimal übertrumpft werden konnte. Die höhere Geschwindigkeit ist zwar schön, aber weit entfernt von der erhofften Revolution.

Frequenzen und Sendemasten

LTE nutzt verschiedene Frequenzen, um Daten zu übertragen. In Deutschland werden etwa die Frequenzen 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz und 2600 MHz verwendet.

Diese Vielfalt an Frequenzen ermöglicht eine flexible und weitreichende Abdeckung des LTE-Netzes. Die Sendemasten für LTE sind in der Regel höher als die für GSM und UMTS, um eine bessere Abdeckung zu gewährleisten. Die Höhe der Masten kann je nach Standort variieren, liegt aber in der Regel zwischen 30 und 40 Metern.

Was bringt 5G und wann eignet sich WLAN?

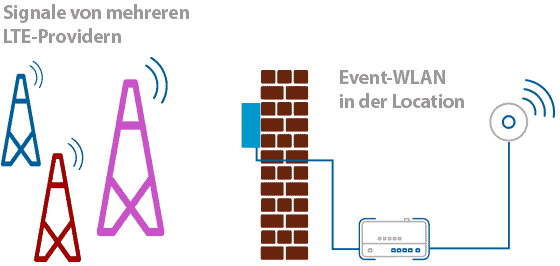

Gerade auf Events stellt sich immer wieder die Frage: Wie kann ich eine zuverlässige Dateninfrastruktur sicherstellen? Kann man diese vielleicht bald einfach voraussetzen, weil es eine flächendeckende Abdeckung mit einem stets verfügbaren und schellen Datensignal gibt? Leider unterscheiden sich hier Theorie und Praxis enorm. Denn theoretisch ist eine flächendeckende 5G-Abdeckung natürlich denkbar – schließlich braucht es “nur“ eine ausreichende Anzahl an Knotenpunkten. Doch in der Praxis ist das wirtschaftlich nicht realisierbar. Schließlich müssen auch die monatlichen Gebühren für einen Mobilfunkvertrag auf einem realistischen Level bleiben. Speziell in geschlossenen Räumen wird man auf die Vorteile von 5G weitestgehend verzichten müssen.

Auch WLAN entwickelt sich weiter

Doch es gibt auch gute Nachrichten: auch die WLAN-Technologie ist nicht stehen geblieben und macht mit dem neuen „WLAN 7“ (offiziell heißt der Standard „IEEE-802.11be“) einen riesengroßen Sprung nach vorn.

LTE und 5G spielen eine entscheidende Rolle in der Mobilfunknetztechnologie. LTE fungiert als Übergangstechnologie während der Einführung von 5G, und beide Technologien bestehen nebeneinander, um eine nahtlose Konnektivität zu gewährleisten.

Besonders die MIMO-Technik hat sich verbessert. Damit können, dank mehrerer Antennen, Daten parallel gesendet und empfangen werden. Mit dem neuen MU-MIMO funktioniert das mit dem Up- und Downlink gleichermaßen. Normalerweise müssen drahtlose Geräte warten, bis der jeweilige Knotenpunkt Zeit hat, wenn dieser noch mit der Übertragung an andere Geräte beschäftigt ist. Durch eine Optimierung paralleler Verbindungen erhöht sich die Leistung nun spürbar – einfach durch die geringeren Latenzen.

Mit dem neuen WLAN 7 Standard sind somit Bandbreiten von bis zu 11 Gbit/s möglich. Das ist besonders für den Event-Bereich interessant, da hier viele Nutzer gleichzeitig versorgt werden müssen. Ein weiterer Vorteil der lokalen WLAN-Infrastruktur besteht darin, dass man auf das WLAN, im Gegensatz zur Mobilfunkversorgung, direkten Einfluss nehmen kann. Wenn die Performance nicht befriedigend ist, kann man unkompliziert nachgebessern.

WLAN ist planbar

Dazu kommt, dass die Nutzer unabhängig von ihrem Mobilfunk-Tarifmodell im WLAN die gleiche Performance erhalten. Im Mobilfunkbereich ist es dagegen möglich, dass Gäste mit bestimmten Tarifen eine gute Verbindung haben, während Gäste, die andere Tarife oder einen anderen Provider nutzen, deutlich schlechter angebunden sind. Und während nahezu alle Geräte eine WLAN-Anbindung besitzen, verfügen viele Geräteklassen wie z. B. Tablets oder Notebooks oft nicht einmal über einen SIM-Karten-Slot.

Je nachdem, welche digitalen Dienste auf dem jeweiligen Event zum Einsatz kommen sollen, kann die lokale WLAN-Infrastruktur zudem angepasst werden. Sind viele Nutzer auf engem Raum zu versorgen? Werden an bestimmten Punkten besonders hohe Bandbreiten benötigt (z. B. für Video-Streams)? Oder ist eine besonders weitläufige Fläche zu versorgen? Durch die Flexibilität, die ein lokales WLAN mit sich bringt, lassen sich nahezu alle Szenarien mit der für Events notwendigen Erwartungssicherheit abbilden.

Fazit

Was bringt 5G also?

5G ermöglicht schnellere, stabilere Datenverbindungen – besonders da, wo keine Kabel liegen. Im Event-Bereich ist das ein echter Vorteil: Hohe Bandbreiten, unabhängig vom Standort. Für Gäste und digitale Dienste zählt nur, dass alles zuverlässig läuft – egal ob per 4G oder 5G.

Privat bringt 5G erst einmal wenig. Die meisten Haushalte kommen mit 4G locker aus. Richtig spannend wird es, wenn 5G clever mit WLAN kombiniert wird – zum Beispiel per Industrie-Router, der mehrere Mobilfunkverbindungen bündelt. So kommt das schnelle Netz genau da an, wo es gebraucht wird.

Gerade auf Events, wo es für das gute Gelingen meistens nur eine Chance gibt, ist es empfehlenswert, sich auf Technologien zu verlassen, die man nach den eigenen Bedürfnissen einrichten lassen kann. Das Mobilfunknetz, erst recht mit 5G, bietet hier eine hervorragende Ergänzung, um höhere Bandbreiten nutzen zu können. Das neue Rundum-sorglos-Netz, als das es in etlichen Marketing-Kampagnen gerne angepriesen wird, ist 5G aber nicht – und wird es wahrscheinlich auch niemals sein.